Comunicazione accessibile e comunicazione aumentativa alternativa (CAA)

La Barbera Roberto società 153

Per tanti anni il termine "accessibilità" è stato contestualizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche per la risoluzione di un limite esclusivamente fisico di un individuo.

Gli anni '70 e '80 hanno rappresentato un punto di partenza verso un crescente riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità, e la Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità delle Nazioni Unite (2006) ha costituito in tal senso una pietra miliare, poiché ha riconosciuto ufficialmente l'accessibilità come un diritto umano fondamentale.

Il concetto di accessibilità, oggi più di ieri, in linea con i processi di innovazione tecnologica, si è esteso in ambito comunicativo al fine di agevolare l’inclusività di più persone possibili. Basti pensare che enti pubblici e privati, istituzioni governative e altri soggetti giuridici lavorano quotidianamente per garantire che i loro contenuti siano accessibili a tutte le persone, indipendentemente dalle loro capacità.

Sviluppatori di software e app ormai si avvalgono delle linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) per supportare le organizzazioni nella creazione di contenuti web accessibili.

Per quanto siamo ormai proiettati a comunicare accessibilmente attraverso il web e le tecnologie a nostra disposizione, partecipando a un corso organizzato dall’AMEI (associazione musei ecclesiastici italiani), grazie alla collaborazione con l’associazione "Fare leggere per tutti" e Studio in 3 di Faenza, ho scoperto che esiste un altro modo di comunicare, seppur ancora poco diffuso nel nostro Paese: la CAA, Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Come avrete capito, sarà un articolo pieno di definizioni e riferimenti a documenti interessanti.

Prima di parlare della CAA, è necessario definire la comunicazione accessibile. Per comunicazione accessibile si intende la possibilità che ogni individuo ha, al di là delle proprie abilità o disabilità, di accedere a qualsiasi contesto comunicativo, garantendogli la piena partecipazione ovvero il diritto all’informazione. Nella comunicazione l’accessibilità non viene assicurata soltanto dagli strumenti messi a disposizione per poterla attuare, ma anche dalla semplicità espositiva proposta.

Per ottenere risultati "accessibili", scusate la ridondanza di questo termine, faccio riferimento al progetto europeo Easy to Read, che fornisce linee guida per rendere i testi più comprensibili. Le trovate in questo documento redatto nella lingua di ogni Paese che ha aderito, Italia compresa. Ne evidenzio alcune nel listato che segue:

IN RIFERIMENTO ALLE PAROLE DA USARE

- Usate parole facili da capire che le persone conoscono bene.

- Non usate parole difficili. Se avete bisogno di usare parole difficili cercate di spiegarle sempre in modo molto chiaro.

- Usate esempi per spiegare le cose. Cercate di usare esempi che le persone conoscono nella loro vita di tutti i giorni.

- Usate la stessa parola per descrivere la stessa cosa in tutto il documento.

- Non usate concetti difficili come le metafore. Una metafora è una frase che non significa quello che dice. Un esempio di metafora è “sei una lumaca!” oppure “siamo 4 gatti”.

- Non usate parole di altre lingue a meno che non siano molto conosciute come la parola inglese “baby sitter” nella lingua italiana.

- Evitate di utilizzare sigle ed abbreviazioni. Usate la parola per intero dove possibile. Le sigle sono composte dalle iniziali di alcune parole. Se dovete usare delle sigle spiegatele. Per esempio se scrivete “UE”, spiegate che si tratta dell'Unione Europea.

- Le percentuali (come 63%) e i numeri grandi (come 1.758.625) sono difficili da capire. 10 Informazioni per tutti 1 Cercate di non usare percentuali e numeri grandi. Piuttosto utilizzate parole come “alcuni” e “molti” per spiegare che cosa volete dire. n Frasi

- Usate sempre frasi brevi.

- Parlate direttamente alle persone. Usate parole come tu, voi o lei.

- Usate frasi di senso positivo invece che negativo, quando è possibile. Per esempio dite “devi rimanere fino alla fine dell'incontro” invece che “non devi andartene prima della fine dell'incontro”.

- Usate i verbi in una forma attiva piuttosto che passiva, quando è possibile. Per esempio dite “io mangio una mela” invece che “una mela viene mangiate da me”.

COME ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI

- Organizzate sempre le informazioni in modo che siano facili da capire e da seguire.

- Mettete vicine tutte le informazioni sullo stesso argomento.

- È corretto ripetere le informazioni più importanti. È corretto spiegare le parole difficili più di una volta.

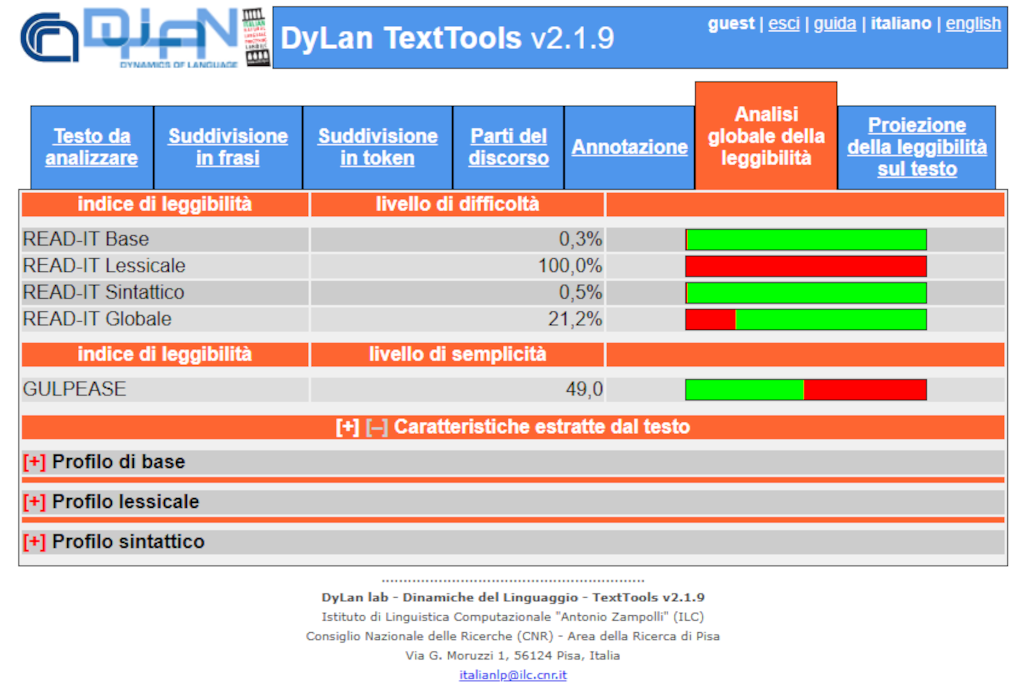

A questo punto, uno strumento molto importante ci viene in aiuto: l’indice di Gulpease. Questo indice valuta la complessità del testo. Collegandosi all’url https://www.ilc.cnr.it/dylanlab/apps/texttools/?tt_user=guest (figura 1), possiamo disporre di un software con interfaccia a schede. Inserito il nostro testo, l’applicazione ne effettuerà un’analisi dettagliata sul livello di leggibilità. L’indice di Gulpease viene identificato in un range di valori per cui:

- Risultato inferiore a 80: testo difficile da leggere per chi ha la licenza elementare,

- Risultato inferiore a 60: testo difficile da leggere per chi ha la licenza media,

- Risultato inferiore a 40: testo difficile da leggere per chi ha un diploma superiore.

Figura 1 - app per calcolare l'indice di Gulpease

Forse vi sarete un po’ annoiati, ma finalmente siamo giunti alla Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). La CAA è un insieme di tecniche, strumenti e metodi utilizzati per facilitare la comunicazione delle persone con disabilità comunicative. Queste persone possono avere difficoltà temporanee o permanenti nel parlare, comprendere o esprimere il linguaggio attraverso metodi tradizionali; costituisce un importante strumento integrativo per gli stranieri che non parlano la lingua del Paese in cui si trovano. È "aumentativa" perché non tende a sostituire, ma accresce la comunicazione naturale con l’obiettivo di espandere le capacità comunicative tramite tutte le modalità e tutti i canali a disposizione.

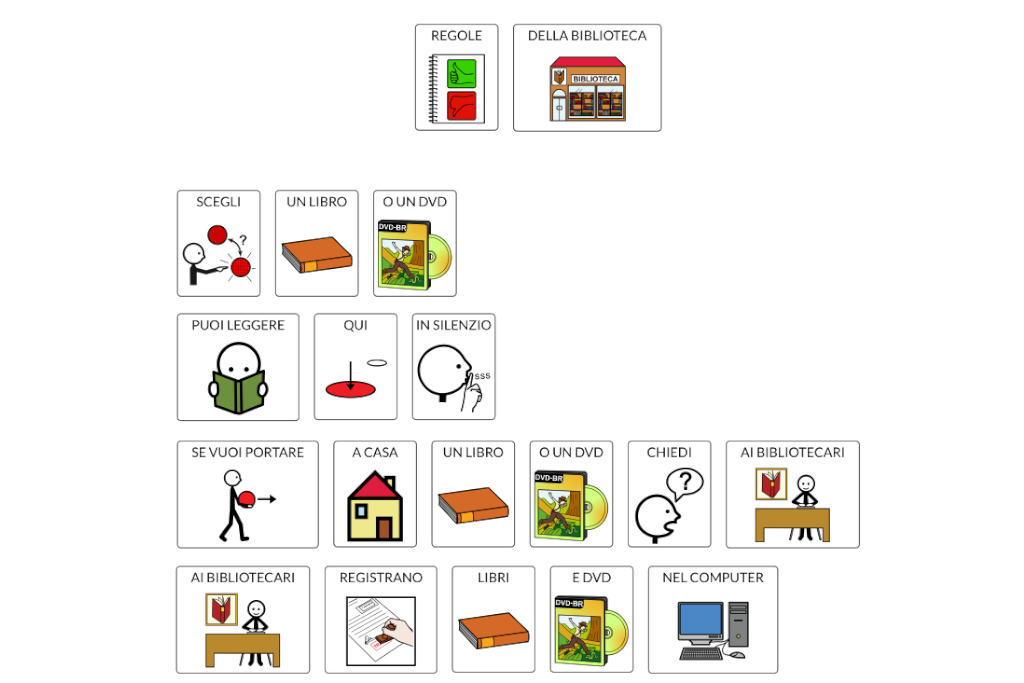

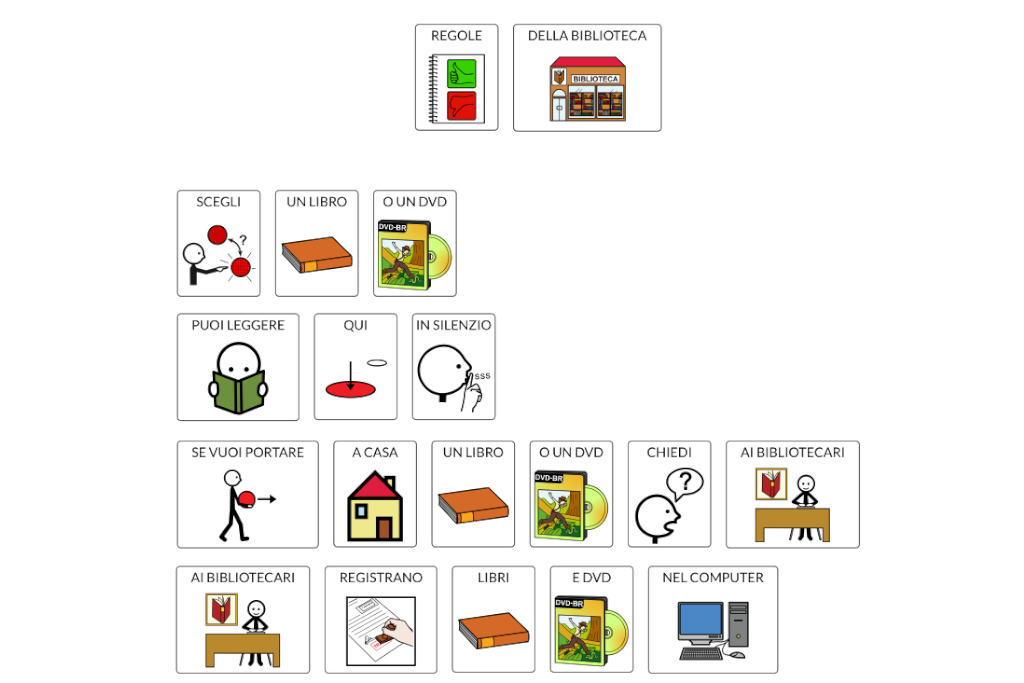

Quindi, la CAA è costituita da segni e/o simboli (pittogrammi) accompagnati da un’etichettatura per una migliore comprensione/integrazione dell’informazione, un po’ come i segnali stradali quando sono integrati da una prescrizione. Può trovare impiego in qualsiasi luogo, anche per semplici indicazioni. Per esempio, potrebbe essere una comunicazione volta a indicare alla persona come procedere per usufruire dei servizi di una biblioteca (figura 2), in piscina per indicare le operazioni da compiere prima di entrare in vasca, in un edificio per identificare gli uffici per ambito e competenza. Insomma, dappertutto!

Figura 2 - CAA. Le regole all'interno di una biblioteca

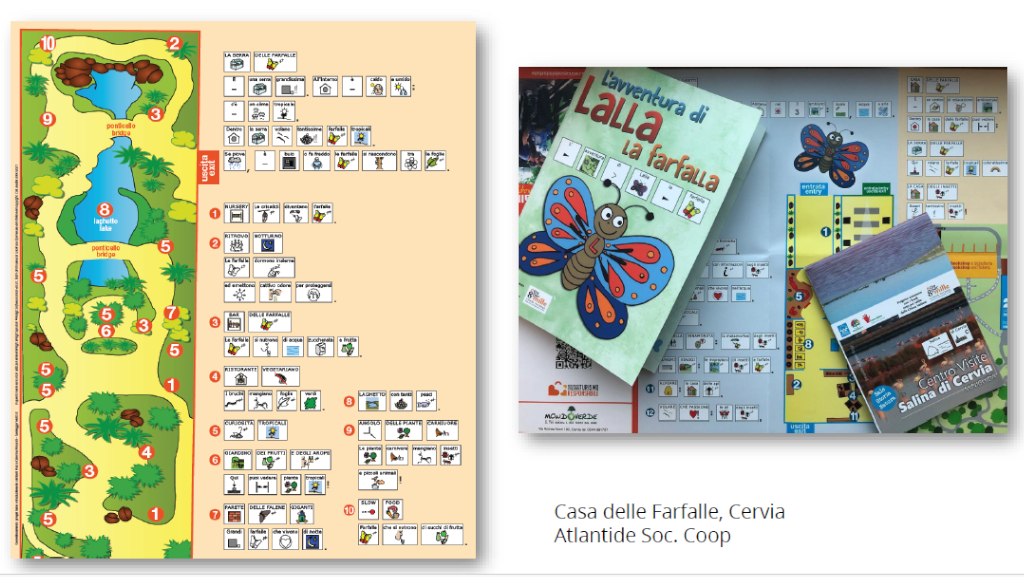

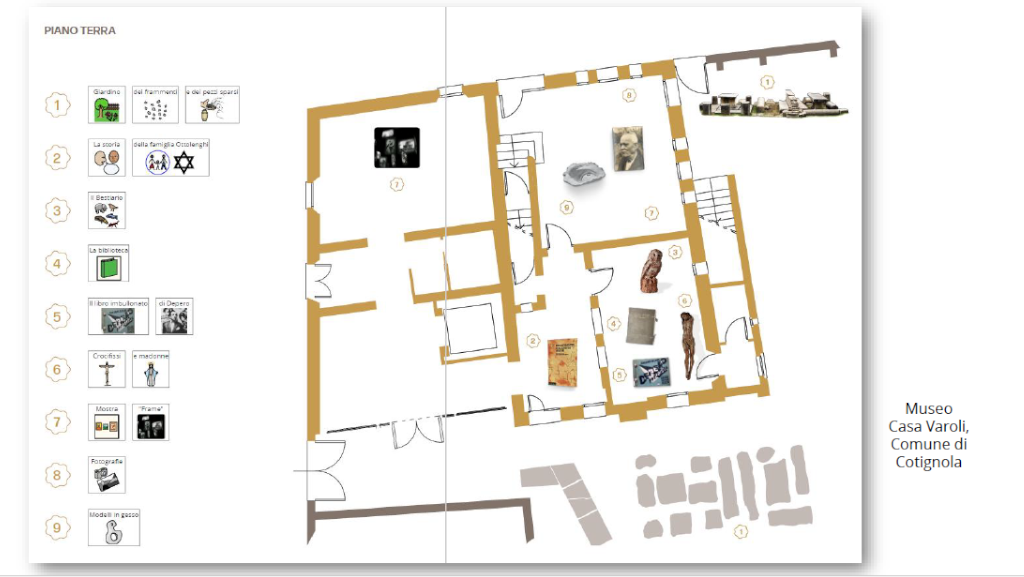

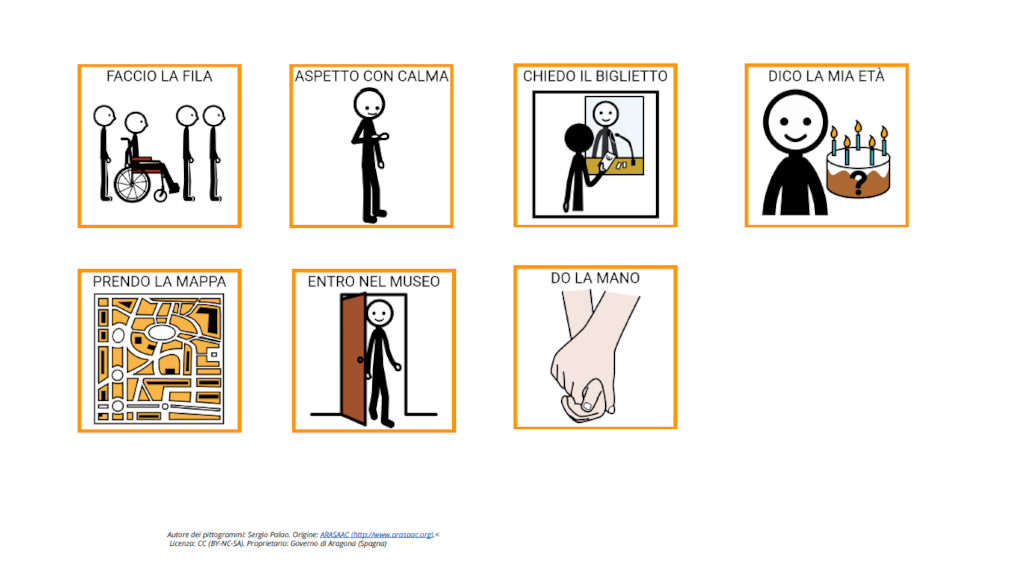

I testi di pittogrammi redatti possono costituire anche dei kit da consegnare all’ingresso dei musei, così da creare un’esperienza immersiva anche per chi ha difficoltà comunicative (figure 3, 4 e 5); esistono anche i libri nei simboli della CAA, e per questo vi invito a consultare questo riferimento (sito “fare leggere per tutti”).

Figura 3 - CAA. Esempio di regole riferite a un museo

Figura 4 - CAA. Esempio di regole riferite a un museo

Figura 5 - CAA. Esempio di regole riferite a un museo

Durante il corso mi ha colpito la testimonianza relativa all’ingresso in un negozio di ferramenta da parte di un cliente sordo, lì per acquistare un raccordo idraulico. Avendo notato le difficoltà comunicative del soggetto, l'esercente propone l'osservazione delle tabelle in CAA redetta per la propria attività commerciale. In definitiva, l'acquirente è riuscito a indicare il reparto idraulico per ciò di cui aveva bisogno, finalizzando l’acquisto una volta accompagnato dall’impiegato del negozio.

Questo esempio mi torna utile per introdurre un importante progetto, "Città in CAA", il cui obiettivo è quello di implementare le potenzialità della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) istituendo una rete di realtà commerciali "CAA friendly" che appoggino l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa. Per rendervi conto di ciò di cui sto parlando, vi invito a consultare la pagina relativa al progetto, che contiene uno spot abbastanza esaustivo sull’argomento, e la galleria di immagini sulle realtà commerciali che aderiscono a questa importante iniziativa.

Gli esercenti che partecipano al progetto mettono a disposizione dei loro ambienti materiali realizzati nei simboli della CAA, adeguano i propri spazi e formano il proprio personale per facilitare la comunicazione, promuovere le abilità sociali e favorire l'autonomia di persone con bisogni comunicativi complessi.

In definitiva la comunicazione aumentativa alternativa persegue questi obiettivi:

- Migliorare la comunicazione funzionale: aiuta le persone a trasmettere e ricevere messaggi in modo efficace nelle situazioni quotidiane.

- Promuovere l'inclusione sociale: permette alle persone di esprimersi, interagire con gli altri e partecipare attivamente alla vita quotidiana.

- Supporto alla riabilitazione: viene utilizzata nei programmi di riabilitazione post-traumatica, come dopo un ictus o lesioni cerebrali traumatiche.

Prima di concludere, ritengo sia importante segnalarvi un sito che consente di produrre l’etichettatura per la vostra CAA, gratuito ma con obbligo di citazione nei pannelli espositivi adibiti alle vostre comunicazioni: https://arasaac.org/pictograms/search. Il portale consente di generare i vostri pittogrammi anche con un minimo di personalizzazione: bordi colorati, scelta dei font eccetera. Ottenuto il simbolo desiderato, è possibile scaricarlo in formato immagine e gestirlo come tale, importandolo in un software di grafica e/o videoscrittura per generare i vostri pannelli. Esistono altri software, anche a pagamento, per la generazione di testi in CAA.

Spero che questo argomento abbia suscitato il vostro interesse, e se voleste contestualizzarlo all’interno di una vostra realtà, vi invito a mettervi in contatto con uno dei riferimenti segnalati in questo articolo.

Voglio ringraziare la Dott.ssa Maria Caterina Minardi (Studioin3 scarl), linguista clinica e logopedista, per il supporto fornitomi nella pubblicazione di questo articolo.

In questo articolo sono rappresentate foto di strumenti e supporti di CAA con simboli Arasaac e Widgit. Arasaac - Autore dei pittogrammi: Sergio Palao. Origine: ARASAAC (https://www.arasaac.org). Licenza: CC (BY-NC-SA). Proprietario: Governo di Aragona (Spagna) Widgit - Widgit Symbols © Widgit Software 2002- 2025 - www.widgit.com

Conoscevi la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA)?

Non occorre alcuna registrazione per partecipare a questo piccolo sondaggio. Seleziona sì o no in base alla tua conoscenza.

Vota